介護の現場におけるヒヤリハットとは、介護中にあやうく事故につながりそうな危ない場面であり、「ヒヤリ!」や「ハッ!」とした状況のことです。介護の現場にいる方ならば、誰でも一度はそんな場面に遭遇したことがあるのではないでしょうか。

ここでは、介護の現場でよく見られる「ヒヤリハット」や事故の対策について説明します。

目次

介護事故との違い

介護現場でヒヤリハットに注目すべき理由

介護現場でヒヤリハットが起きる3つの原因

介護現場におけるヒヤリハットを未然に防ぐ方法

ヒヤリハット事例の検証

ヒヤリハットの防止対策

介護現場におけるヒヤリハットの正しい理解

ヒヤリハット予防が事故予防

事故を未然に防ぐには

まとめ

■介護事故との違い

「ヒヤリハット」は先述のように事故に至りそうな場面を指しますが、「介護事故」は利用者が怪我をしたり、健康に悪い影響を及ぼしたりする事象を指します。ヒヤリハットでさまざまなリスクを想定し、日々の業務に生かすことで介護事故を防ぐことに繋がります。

■介護現場でヒヤリハットに注目すべき理由

介護知識や技術を身に付け、質の高いサービスを提供しようと日々努力していても、いったん事故がおきてしまったらどうでしょう。これまでせっかく積み上げてきた信頼も、質の高い介護サービスも、1回の事故で無になってしまいます。質の高いサービスというのは、安全で安心な事故のないサービスがあってこそ、はじめて実現するものなのです。そのためには、まず「ヒヤリハット」を記録・共有しておくことが重要です。

■介護現場でヒヤリハットが起きる3つの要因

ヒヤリハットに対する対策を計画して実行し、再び検証していくというサイクルを作ることで、ヒヤリハットをなくしていくことができます。

では、ヒヤリハットの原因はどのように見つければよいのでしょうか。ここではヒヤリハットが起こり得る原因について、3つの視点から見てみましょう。

-

利用者の心身状況の原因

利用者自身の身体状況が原因となる場合は少なくありません。たとえば、麻痺があるために自力歩行が不安定という状況があれば、それが転倒の原因となることが考えられるでしょう。内服している薬が、めまいやふらつきを引き起こしている可能性もあるかもしれません。あるいは、入れ歯のかみ合わせによって嚥下能力が衰えている可能性もあります。

そして原因はひとつとは限らず、いくつかの要因がからみ合っていることもあるために、さまざまなことを整理して検証することが大切です。要因が多ければ多いほど悪い循環が起きてしまい、事故の発生リスクが高まります。利用者のその日の心身状況などを、日頃からしっかり観察して把握しておくようにしましょう。

-

介護する側の原因

利用者ではなく、介護するスタッフ側に事故の原因がある場合もあります。たとえば申し送りが正しく伝わっていなかったり、スタッフ本人が体調不良だったりすることで、適切な介助ができなかったというケースもあります。人間は誰でも、忙しいときや体調の悪いときに集中力が低下することはよくあります。仕事が忙しくて介護ストレスが高まっている場合もあるでしょう。そんなときには判断力が低下しているかもしれません。

この場合に注意してほしいのは、あくまでも原因を考えることが目的だということです。したがってヒヤリハットの事象があったとしても、そのスタッフ個人を責めることがあってはいけません。もちろん原因となる部分はきちんと改善すべきですが、個人の問題ではなく職場全体の問題として考えることが大切です。

-

介護する環境の原因

ベッドや車椅子などの福祉用具、玄関や風呂場の段差など、利用者を取りまく環境に原因がある場合もあります。ベッドの高さやフットレストの位置が適正ではなかったり、段差などの障害物があったりすると、ヒヤリハットが起こる可能性が増します。身体の状態に合わせたはずの福祉用具でも、体調によって合わなくなっていることも考えられます。改めて点検してみるよい機会かもしれません。また、福祉用具は本来の目的以外の使い方をすると、事故につながりやすいので注意しましょう。

室内の配置も重要です。動線をさまたげる配置になっていないかどうかを見直してみるとよいでしょう。段差や突起物など、介護施設の構造上どうしようもないものについては、ヒヤリハットの起こりやすい場所としてスタッフ全員で共有することが大切です。場合によっては、張り紙などで利用者を含めて注意喚起をするとよいかもしれません。施設・事業所でヒヤリハット研修を行いましょう。

■介護現場におけるヒヤリハットを未然に防ぐ方法

リスクを回避して安全を確保するよう管理していくことを「リスクマネジメント」と言いますが、介護現場でのリスク管理責任者は介護施設や事業所責任者です。

(1)リスクの把握

・リスクアセスメント(リスクアプローチ)とヒヤリハット報告

・他社事例

(2)リスクの共有研修

(3)リスク回避に向けた行動

(4)行動管理

■ヒヤリハットの事例の検証

特に重要なのは予見可能性です。本来、予見可能性と予見義務や、結果回避可能性と結果回避義務は、それぞれ別の概念であり、これが全てそろわないと事業者側の責任は認められません。しかし、一般にほとんどの事件で、裁判所は事業者側が転倒などを予見できるのであればこれを予見すべき義務があり、予見する義務があれば結果を回避するための措置を講じる義務があると認定して、事業者側の過失を認める傾向にあります。

もっとも、予見することができたとしても、その可能性が少ないといえる時には、抽象的な結果回避義務しか無かったものとして、例外的に事業者側の責任を否定することもあります。したがって、最も重要なのは事業者側が転倒などを予見できたかどうか、予見できたとしてどの程度予見できたのかという点といえます。こうした理由からも日頃のアセスメントからの危険予測と共有は、リスクマネジメントにおいて重要になります。

■ヒヤリハットの防止対策

日常業務の中で、事故・トラブルやクレームに発展しそうな危険な状況常に存在しています。事故やトラブルまたはクレームに結びつきそうな危険(リスク)を予測できる注意力、観察力、判断力を身につけましょう。そして、「現場で常に各個人が危険予測を行ない、危険な状況・事態を回避すること」で、トラブルを未然に防ぎましょう。

情報共有で同様のトラブルを回避する

事故やトラブルにはならなかったが、ヒヤリとしたり、ハッとしたりしたことがあったときには、必ず介護記録の記載と書面・口頭での報告を徹底し、ヒヤリハットも会議・研修等で原因と対策を検討し、事業所スタッフ間 で情報共有をしてください。

そうすることで、施設・事業所スタッフ全体が同様の事故トラブルを防ぐことができるようになります。

PDCA

ミスやトラブルが発生した場合には、再発防止策を策定し(PLAN)、実行し(DO)、きちんと実行できているか(CHECK)、きちんと実行できていない場合にはプランを見直す(ACTION)というPDCAサイクルが機能していることが重要です。

見守りシステムなどテクノロジーの導入

見守りカメラやマットセンサーなどのシステムを活用することで、事故のリスクを低減することも可能です。近年、さまざまなテクノロジーが登場しています。特に人員の少ない夜間の見守りが難しい場面で有効です。

■介護現場におけるヒヤリハットの正しい理解

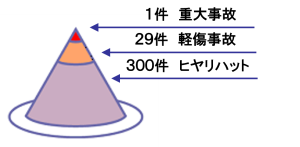

ヒヤリハットとは、事故には至らなかったものの「ヒヤリ!」や「ハッ!」とした経験のことを指しますが、実際に何も被害が出ないのでつい見過ごされがちです。このような危ない出来事が放置され、積み重なっていくことが大きな介護事故につながるのです。

これを法則として提唱したのが統計分析の専門家であるハーバード・ウィリアム・ハインリッヒで、俗にいう「ハインリッヒの法則」とは、「1件の重大な事故の背後には29の軽微な事故があり、さらにその背景に300のヒヤリハットが存在する」というものです。逆にいえば、ヒヤリハットを減らすことが、重大な事故の発生を減らすことにつながります。

■ヒヤリハット予防が事故予防

ヒヤリハットが起こっても何の対策も立てずにいると、近い将来それが重大事故につながります。逆に、ヒヤリハット自体を減らせば、重大事故を防ぐことができるのです。

(1)ヒヤリハット研修の目的

-

介護事故の防止

ヒヤリハット研修を定期的に行うことで、事故予防の習慣が身につき、同じようなヒヤリハットの再発を防ぐことができます。

-

介護サービス情報の公表

介護保険制度で公表される介護サービス情報のひとつとして、「介護事故の予防」があります。ヒヤリハット研修は、そのうちの「介護事故の予防に関する研修を実施している」という項目を満たすことができます。

(2)ヒヤリハット研修の進め方

- 自分の体験したヒヤリハットを発表する(見たり聞いたりしたものでもよい)

いつ、どこで、誰が、何を、どのように、どうしたのかを明らかにすると、検討しやすい。

■事故を未然に防ぐには

事故を未然に防ぎ、事故のないサービスを実現するには、

- 危険な行為や状態に、いち早く気づく

- 危険を回避するための対策をたてる

- 実行する

という習慣を身に付け、継続して実践することが大切です。そのために、施設や事業所で、ヒヤリハット研修を行いましょう。

■まとめ

ヒヤリハットへの正しい理解を

研修でのご質問されるなかには「ヒヤリハット報告書を提出すると怒られるのでは?」と誤解をしている職員もいます。施設、事業所全体で「ヒヤリハット報告書をたくさん提出することで、皆の気づきが生まれ、大きな事故やトラブルを防ぐことができる!」と正しい理解と知識を持つことが重要です。

毎月、「定期研修」+「ヒヤリハット研修」を実施し、施設・事業所で定期研修に合わせヒヤリハットを共有することで、大きな事故やトラブルを防ぐことができますので、毎月定期開催を計画的に行ってください。

| 執筆 | 株式会社ねこの手 代表 伊藤亜記氏 介護コンサルタント。短大卒業後、出版会社へ入社。祖父母の介護と看取りの経験を機に98年、介護福祉士を取得。以後、老人保健施設で介護職を経験し、ケアハウスで介護相談員兼施設長代行、大手介護関連会社の支店長を経て、「ねこの手」を設立。 |