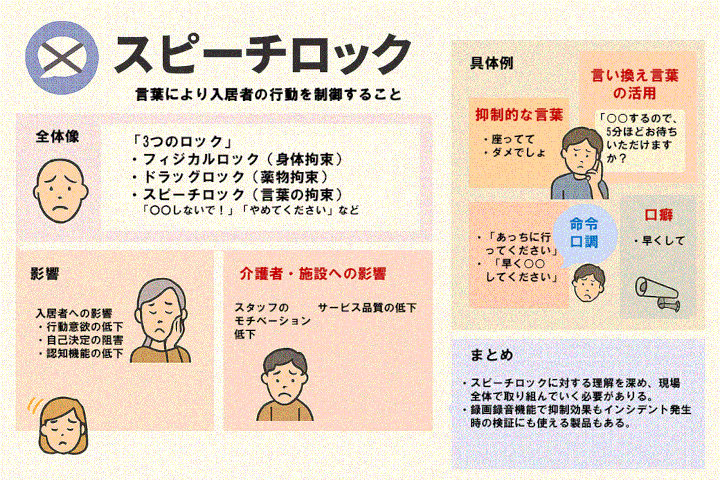

介護現場では身体拘束が禁止されていますが、身体拘束には言葉による拘束である「スピーチロック」も含まれています。スピーチロックは無意識のうちに起こりやすく、具体的な防止策を立てるのが難しいことから、スタッフ一人ひとりが高い意識を持たなければなりません。

この記事ではスピーチロックを基本から学べるように、具体例や原因、スピーチロックが与える影響を解説します。介護現場ができるスピーチロックの防止策も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

スピーチロックとは?

介護現場における3つのロックとは

スピーチロックの具体的な例

スピーチロックが起こる原因

スピーチロックによる入居者への影響

行動意欲の低下につながる

自己決定の阻害につながる

認知機能の低下につながる

心理的ストレスの増加につながる

介護度が上がってしまう場合もある

スピーチロックによる介護業者側の影響

スピーチロックを防止するために介護現場でできること

否定的な言葉は使わない

言い換え言葉を使う

入居者の立場になって考える

スタッフへの研修を行う

万が一のために録画録音機能付きシステムを導入するのもおすすめ

まとめ

■スピーチロックとは?

スピーチロックとは、言葉によって身体的、精神的に行動を制限することを指します。たとえば「〇〇しないで!」「何で〇〇できないの!」「ダメでしょ!」などの言葉がスピーチロックに該当します。

介護スタッフが発するこれらの言葉によって、入居者の行動が制限されてしまい、実質的に拘束することになってしまいます。介護現場では「言葉の拘束」とも呼ばれており、スピーチロックへの意識を高めて防止に努めなければなりません。

しかしスピーチロックは普段使われるような声掛けとの違いがわかりにくく、気づかないうちに自身の発言で入居者を拘束している恐れもあります。スピーチロックには明確な線引きがないために、改善や対策が難しいという問題があります。

■介護現場における3つのロックとは

介護現場にはスピーチロックを含め、入居者の行動を制限してしまう「3つのロック」があります。

①フィジカルロック(身体拘束)

紐を使うなどして、物理的に身体を拘束すること

②ドラッグロック(薬物拘束)

薬物の過剰投与・不適切な投与によって、行動を制限すること

③スピーチロック(言葉の拘束)

言葉によって身体的または精神的な行動を抑制すること

介護現場で起こる身体拘束は、これら3つのロックと定義されています。フィジカルロックやドラッグロックは、道具や薬を使わなければ拘束できません。しかしスピーチロックは無意識のうちに誰でもできてしまう恐れがあり、物理的な対策ができないという難しさがあるのです。

■スピーチロックの具体的な例

スピーチロックを防ぐためにも、まずはどのような言葉があたるのか具体例を知ることが大切です。 スピーチロックにあたる例は次のとおりです。

| 抑制する言葉 | ・ 「ちょっと待っていてください」

・ 「座っていてください」 ・ 「○○しないでください」 ・ 「やめてください」 |

| 叱責する言葉 | ・ 「なんで○○するんですか!」

・ 「ダメでしょ!」 |

| 命令する口調 | ・ 「あっちに行ってください」

・ 「早く○○してください」 |

| 上から目線の言葉 | ・ 「〇〇してあげる」 |

入居者の行動を抑制するような「待ってください/〇〇しないでください」などの言葉がスピーチロックに該当します。忙しいときや咄嗟のときに発してしまいやすい言葉です。

また「なんで〇〇するの!/ダメでしょ」など叱責するような言葉は、入居者を萎縮させてしまったり尊厳を傷つけたりし、結果的に自由に行動しづらくなるでしょう。

命令口調はもちろん、上から目線の言葉も、入居者の尊厳を傷つける言葉であり、スピーチロックに当てはまります。

■スピーチロックが起こる原因

スピーチロックが起こる原因は、人手不足で余裕がないことが大きく関係しています。

人手不足の介護施設では、少ない人員で入居者を見守る必要があり、介護スタッフ一人ひとりの業務負担は大きくなります。

入居者のケアが必要になったときにもすぐに対応できず、「ちょっと待っていてください」といった声掛けにつながりやすくなります。

また業務に追われていることで心の余裕がなくなり、ついつい入居者に強い口調で発言してしまうケースも考えられるでしょう。

このようにスピーチロックは介護現場に原因があり、人員配置や業務量の調整といった改善にも取り組んでいかなければなりません。

関連記事>>>介護業界における人手不足の現状、その原因は?解決策をご紹介します

■スピーチロックによる入居者への影響

それではスピーチロックが与える入居者への影響を見てみましょう。

行動意欲の低下につながる

スピーチロックは、入居者の行動意欲を低下させることにつながります。入居者が何かやりたいことやお願いしたいことがあっても、スピーチロックによって行動を制限されることで、「否定された」「無視された」というようなマイナスな感情を抱きやすくなります。

スピーチロックが繰り返されると、入居者は次第に「こうしたい」と積極的に行動しようする意欲も奪われてしまうのです。行動意欲が低下することで、後述するさまざまな影響にもつながってしまいます。

自己決定の阻害につながる

スピーチロックによって、自分の意思や選択が尊重されないと感じるようになってしまうと、自己決定の阻害にもつながります。

「〇〇しないでください」「〇〇したらダメでしょ」などと否定されることが続くと、自分の意見を伝えることや物事を決める意欲が低下します。

自分で物事を決めたり考えたりすることを諦めてしまい、さまざまなシーンでスタッフに依存するようになり、本来できていた日常活動も介助なしではできなくなってしまうのです。

このようにスピーチロックは、入居者の自己決定を阻害して、自立心まで奪ってしまうのです。

認知機能の低下につながる

スピーチロックは、認知機能を低下させる原因にもなります。上述したように「行動意欲が低下する」「自己決定が阻害される」ことで、スタッフや周囲とのコミュニケーションが減っていき、言葉を通じた脳への刺激も減少してしまうからです。

またスピーチロックは孤独感や不安、ストレスなどの精神的な負担につながり、認知症の方の症状をさらに進行させてしまいます。たとえば本人は目的があって歩いているのに、「座ってて」と行動を制限されると、「なぜ歩いてはいけないのか?」と混乱し、ストレスを感じるようになります。

そして自身の考えや気持ちを適切に表現できないことで、さらにストレスが重なります。スピーチロックによって周囲とのコミュニケーションが低減することも、孤独感を助長させ不安やストレスを抱えるようになるでしょう。

スピーチロックはさまざまな側面から、認知機能に悪影響を与えてしまうのです。

心理的ストレスの増加につながる

スピーチロックは、入居者の心理的ストレスに大きく影響します。叱責されたり否定されたりすることは、誰でも気持ちがよいものではありません。

スタッフと入居者との間で適切なコミュニケーションが図れず、お願いしたいことがあっても我慢したり、不安があっても誰にも話せなくなったりし、次第にストレスを抱え込んでしまうでしょう。

また認知症は、物事を忘れてしまっても、自分が抱いた感情の記憶は強く残っています。そのためスピーチロックによって引き起こされたマイナスな感情は残り、スタッフに対して恐怖心や不信感を抱くようになります。その結果スタッフを拒んだり帰宅したがったりして、適切な介護ができなくなる恐れもあります。

介護度が上がってしまう場合もある

スピーチロックによって、上述したようなさまざまな悪影響につながります。そして最悪の場合、介護度が上がってしまう恐れもあります。

たとえば行動意欲が低下すると、自分で動こうとする機会が減り、筋力などの身体機能も衰えていきます。そうするとADL(日常生活の動作能力)が低下して、これまでできていた日常活動が徐々にできなくなってしまいます。

またスピーチロックは、認知機能を低下させる恐れもあるため、この観点からも要介護度を上げてしまうかもしれません。

■スピーチロックによる介護業者側の影響

スピーチロックは入居者だけでなく、介護施設側にも悪影響を与えます。

- スタッフのモチベーション低下

もしもやむを得ずスピーチロックをしたスタッフは「きつい言葉を発してしまった…」などと罪悪感を抱いてしまうでしょう。自身が提供する介護に誇りを持てず、モチベーションが低下する恐れがあります。

スタッフのモチベーションの低下は現場全体の士気にも影響し、雰囲気の悪化や離職率の増加を招いてしまいます。

- サービス品質の低下

スピーチロックが常態化している職場では、介護スタッフと入居者同士の信頼関係を築けず、入居者の要望やニーズを正確に把握することが難しくなるでしょう。上述したように、入居者の介護度を悪化させてしまうかもしれません。このような介護サービスを提供していては、入居者やその家族は不満に感じるでしょう。

スピーチロックはスタッフの余裕がないときに咄嗟に出てしまうことが多く、人材不足や管理体制などに問題があることが原因です。なにも対策を行わなければ、スタッフがスピーチロックをする環境を生み出してしまい、さらには常態化する可能性もあります。

スピーチロックが常態化している施設では、適切な介護サービスを提供できず、施設への悪い評判が広がることや、入居者やその家族、地域社会から信頼が失われることにもつながってしまいます。

■スピーチロックを防止するために介護現場でできること

入居者の安全確保のために発した言葉でも、行動を制限するような発言は、結果的に入居者や施設全体に影響を与えてしまいます。フィジカルロックやドラッグロックと異なり、物理的な対策が難しいスピーチロックはどのように防止すればよいのでしょうか。

否定的な言葉は使わない

スピーチロックを防止する方法として有効なのが、「否定的な言葉を使わないこと」です。「○○しないで!」などのように否定するような形の言葉は、強い口調になりがちです。

このような声掛けでは入居者の尊厳が傷つけられ、マイナスな感情へとつながってしまいます。そのため入居者に待っていてほしいときや立つと危険だから座っていてほしいときなど、何かをお願いしたいときは、「○○していただけますか?」と依頼する言葉を使うのがベストです。

同じ内容を伝えるにしても、「立たないでください!」ではなく「座っていただけますか?」と依頼する形にすることで、受け取る側の気持ちは変わります。入居者の尊厳を守りながらも、こちらの要望を受け入れてもらいやすくなります。

ただし、依頼する言葉だとしてもタメ口で「○○してくれる?」などの言い方は、相手に対する敬意が感じられません。入居者本人やその家族に敬意を払い、敬語を使うことが基本です。

言い換え言葉を使う

スピーチロックにつながる言葉は、言い換えることで防止できます。

たとえば頼み事があってもすぐに対応できない場合、「ちょっと待ってください」とついつい言いがちです。

しかし入居者にとっては、「どれくらい待てばよいのか?」「なぜ待たされるのか?」と不安な気持ちになります。そのため「○○するので、5分ほどお待ちいただけますか?」と具体的に伝わるような声掛けが必要です。

また立ち上がろうとしたときに「ダメですよ!」と咄嗟に言ってしまうこともあるでしょう。このような場合に「どうされましたか?」「どこか行きたいところがあるのですか?」と、なぜその行動をとったのか、状況や気持ちを確認するような声掛けをするのが有効です。

スピーチロックを防ぐためには、どのような言葉がスピーチロックに当たるかを考え、そしてそれらを言い換える表現方法をスタッフ間で共有しておくとよいでしょう。

入居者の立場になって考える

スピーチロックは、入居者の立場になって考えることが大切です。否定的な言葉や叱責する言葉を投げかけられた場合、自分だったらどんな気持ちになるだろうと考えてみましょう。入居者目線に立ってコミュニケーションを図れば、「やめてください!」などの否定形の言葉や、「ダメでしょ!」などのタメ口は、自然と避けられるようになるでしょう。

またスタッフ側の要望を伝えるだけでなく、「どうしましたか?」「どこか行きたいところがあるのですか?」と、入居者の要望を伺うことも大切です。危険につながる行動をとったときに、なぜその行動につながったか相手の立場になって考えることで、声掛けの方法も変わってくるはずです。

入居者への声掛けは、単に対話や依頼するだけの意味だけでなく、おもてなしやサービス品質につながる役割も持っています。相手の立場になって、コミュニケーションを図ろうとする姿勢が大切です。

スタッフへの研修を行う

スピーチロックに関する研修を行うことも効果的です。スピーチロックがなぜよくないのか、どのような言葉がスピーチロックに該当するのかということを、スタッフが理解し意識を高めることが防止につながります。

またスピーチロックされることでどのような気持ちになるかの疑似体験を行ったり、言い換え表現を一覧にまとめたりすることも有効です。

■万が一のために録画録音機能付きシステムを導入するのもおすすめ

万が一のトラブル時に備えるためにも、録画録音機能付きシステムの導入がおすすめです。たとえば「転倒してしまった」「認知症の方が徘徊して施設外に出てしまった」などのトラブルは、介護施設において発生リスクのある事故です。介護施設ではこのような事故を防ぐ対策が求められますが、完全に事故を防ぐことは難しいという側面もあります。

しかし録画録音機能付きシステムを導入していれば、万が一事故が起こってしまった場合に事実確認が行えて、適切な再発防止策が行えるようになります。

介護施設に多く導入されているナースコールシステム「ココへルパ」であれば、録音録画機能付きのモデルもあります。

事実確認を行う際に、「スピーチロックがなかったか?」スピーチロックがあった場合は「どのような言い換えができたか?」などの検証も行えるでしょう。

スピーチロックは、スタッフが無意識のうちに行っている恐れがあるものです。事実確認ができるシステムを導入することも、スピーチロックの防止に役立ちます。

■まとめ

スピーチロックは、言葉によって身体的、精神的に入居者の行動を制限することであり、スタッフが無意識で起こしやすい行為であるため注意が必要です。とくに人手不足の問題を抱える現場では、スタッフの余裕がなかったり十分な見守りができなかったりして、スピーチロックが起きやすいといえます。

スピーチロックを防止するためには、スピーチロックに対する理解を深め、現場全体で取り組んでいく必要があります。入居者の立場になって考えることや言い換え表現を使うなどが対策につながりますが、システムを導入することも対策となるでしょう。

ココヘルパは録画録音機能付きのモデルもあるため、インシデント発生時の検証にも使えます。介護サービスの品質向上を目指すためにも、今回紹介した防止策と合わせてココへルパの導入もご検討いただければ幸いです。